Durante anos, o debate público sobre os Estados Unidos concentrou-se quase exclusivamente em Donald Trump. A sua figura dominou o espaço mediático, absorveu atenções e tornou-se sinónimo de tudo o que parecia ameaçar a democracia liberal americana. Esse foco, porém, teve um efeito colateral: obscureceu quem, longe dos holofotes, transformou o impulso caótico do trumpismo num projeto político estruturado.

Hoje, no segundo mandato de Trump, essa distinção tornou-se impossível de ignorar. As políticas são mais rápidas, mais duras e menos improvisadas. As resistências institucionais são menores. A exceção tornou-se rotina. E, no centro desse processo, surge uma figura que raramente procura protagonismo, mas cuja influência atravessa a imigração, a política interna, a política externa e o próprio funcionamento do Estado.

Este texto não é sobre Donald Trump.

É sobre Stephen Miller — e sobre o método que ajudou a normalizar.

Não é Trump — é pior do que isso

Durante quase uma década, a política americana habituou-se a olhar para Donald Trump como o centro de gravidade de tudo o que correu mal: o ruído constante, a imprevisibilidade, a quebra de normas, o desprezo pela linguagem institucional. Essa leitura, embora compreensível, tornou-se confortável. Personalizou o problema. Deu-lhe um rosto excessivamente visível.

Stephen Miller é o contrário disso.

Se Trump é instinto e espetáculo, Miller é método e persistência. Onde Trump improvisa, Miller sistematiza. Onde Trump reage, Miller prepara. E é precisamente por isso que a sua ascensão representa algo mais profundo do que a simples radicalização de um líder populista: representa a transformação do trumpismo numa doutrina operacional.

Miller não depende do caos. Pelo contrário, aprende com ele. Retira-lhe as lições, elimina os obstáculos, corrige os erros de execução e constrói algo mais durável. Um poder menos ruidoso, mas mais eficaz. Menos personalista, mas mais institucionalizado.

Durante o primeiro mandato de Trump, Miller foi frequentemente visto como um assessor extremista entre muitos outros. Hoje, é um dos poucos sobreviventes — e o mais influente. Não porque se tenha moderado, mas porque compreendeu melhor do que ninguém como funciona o poder num sistema que ainda se apresenta como democrático, mas já opera à base da exceção.

Reduzir Stephen Miller a “o homem da imigração” é cometer o mesmo erro que, durante anos, levou muitos a subestimar o trumpismo: confundir o tema com o método. A imigração é apenas o campo onde Miller começou. O que ele construiu desde então é um modelo de governação.

Um modelo que não precisa de tanques nem de golpes clássicos. Basta-lhe tempo, lealdade e a normalização progressiva do inaceitável.

Uma ideologia antiga à espera de poder

A tentação de explicar Stephen Miller como produto de Trump falha logo no ponto de partida. A sua visão do mundo estava formada muito antes de 2016 — e, mais importante, manteve-se extraordinariamente estável ao longo do tempo.

Crescido em Santa Monica, num dos bastiões liberais da Califórnia, Miller construiu desde cedo uma identidade política por oposição. No liceu, fez-se notar como provocador conservador num ambiente maioritariamente progressista, atacando políticas multiculturais, denunciando o que chamava de complacência institucional e cultivando uma narrativa de decadência moral e social. Não era apenas rebeldia juvenil: era já uma leitura totalizante da sociedade.

Na universidade, essa leitura ganhou densidade ideológica. Em Duke, Miller aproximou-se de círculos conservadores que viam a imigração não como um fenómeno económico ou humanitário, mas como um mecanismo de transformação política irreversível. A ideia era simples e obsessiva: sociedades que recebem imigração em larga escala deslocam-se inevitavelmente para a esquerda. A democracia, nesse quadro, deixa de ser um espaço de alternância e passa a funcionar como um sistema de “catraca”, sempre a rodar no mesmo sentido.

É aqui que se forma o núcleo do pensamento de Miller: a democracia liberal só é aceitável enquanto produz os resultados “certos”. Quando deixa de o fazer, deve ser corrigida — não abolida, mas reprogramada.

O encontro com Jeff Sessions, no Senado, deu-lhe finalmente um instrumento político. Como assessor, Miller começou a transformar convicções em linguagem administrativa: estatísticas selecionadas, narrativas de criminalidade, enquadramentos legais agressivos. O que muitos em Washington viam como exagero ou histeria ideológica era, na verdade, um ensaio geral. Miller estava a aprender a falar a língua do Estado.

Quando Trump surge, não cria Miller. Reconhece-o. Encontra nele algo raro no seu ecossistema político: alguém capaz de dar forma coerente aos seus impulsos. Miller não precisava de ajustar a sua visão do mundo — precisava apenas de escala.

Por isso, quando se fala hoje da radicalização do poder nos Estados Unidos, convém inverter a pergunta habitual. Não é até onde Trump foi levado por figuras como Miller. É até onde figuras como Miller conseguiram ir porque, finalmente, encontraram um presidente disposto a não lhes impor limites.

Imigração como eixo absoluto

Para Stephen Miller, a imigração nunca foi apenas uma política pública entre outras. É o ponto de articulação de toda a sua visão do mundo. Economia, cultura, segurança, identidade nacional e até legitimidade democrática convergem aqui. Tudo o resto é secundário.

Ao contrário de muitos políticos que usam a imigração como bandeira eleitoral, Miller trata-a como um problema existencial. Não distingue de forma substantiva imigração legal e ilegal: ambas são vistas como mecanismos de transformação demográfica e, por consequência, política. A fronteira, neste enquadramento, não é apenas uma linha territorial — é uma linha civilizacional.

Durante o primeiro mandato de Trump, Miller foi o principal arquiteto das políticas mais duras e controversas: a separação de crianças migrantes das famílias, a redução drástica do acesso ao asilo, o endurecimento dos critérios de imigração legal e a tentativa de banimento de cidadãos oriundos de países maioritariamente muçulmanos. Estas medidas foram muitas vezes apresentadas como respostas improvisadas a crises pontuais. Não eram. Faziam parte de um desenho coerente, ainda que juridicamente frágil.

A resistência que encontrou — nos tribunais, na burocracia federal e até dentro da própria administração — ensinou-lhe uma lição fundamental: não bastava ter razão ideológica; era preciso controlar os instrumentos do Estado. Essa aprendizagem explica a diferença entre o Miller do primeiro mandato e o do segundo.

No regresso ao poder, a abordagem tornou-se mais agressiva e mais sofisticada. O recurso a leis arcaicas, como o Alien Enemies Act de 1798, para justificar deportações sem garantias processuais, revela uma lógica clara: quando o direito contemporâneo impõe limites, procura-se no passado legal aquilo que permita contorná-los. A legalidade não é um quadro normativo a respeitar, mas um arsenal a explorar.

Mais revelador ainda é o tom com que Miller fala da aplicação destas políticas. Não há ambiguidade, nem linguagem tecnocrática. Há entusiasmo. A imigração surge como o campo onde o Estado finalmente se liberta de constrangimentos morais e procedimentais e passa a agir com a dureza que, na sua visão, sempre lhe faltou.

Neste ponto, Miller afasta-se até de Trump. Onde o presidente oscila entre impulsos contraditórios — endurecer, recuar, negociar — Miller insiste. Pressiona. Reverte recuos. A imigração é o terreno onde o seu poder se torna mais visível e onde a sua ideologia se impõe com maior clareza.

Não é por acaso que tudo começa aqui. Para Miller, controlar quem entra é a condição prévia para controlar o que o país se torna. A partir daí, o resto segue quase naturalmente.

Quando o Estado testa os seus próprios limites

Há momentos em que o poder se revela não pelo que proclama, mas pelo que autoriza. O episódio envolvendo uma ativista que protestou junto à residência de Stephen Miller, nos subúrbios de Washington, é um desses momentos — não pela sua excecionalidade, mas pela sua banalidade administrativa.

Uma ação de protesto local, envolvendo panfletos, palavras duras e gestos simbólicos, desencadeou uma resposta estatal que incluiu polícia local, polícia estadual, FBI e Secret Service. Um telemóvel foi apreendido. Seguiu-se uma disputa judicial complexa sobre liberdade de expressão, intimidação e segurança pessoal. Formalmente, tudo parecia enquadrado na legalidade. Substancialmente, algo mais profundo estava a acontecer.

O caso não é relevante porque Stephen Miller tenha sido alvo de críticas — figuras públicas são-no todos os dias. É relevante porque mostra como o Estado reage quando o alvo é alguém como Miller. A máquina securitária move-se com uma rapidez e uma escala desproporcionadas, testando até onde pode ir sem provocar resistência institucional significativa.

Nada disto exige ordens explícitas. Não há memorandos assinados, nem instruções diretas. Basta o enquadramento discursivo: protestos passam a ser lidos como ameaças; ativismo como potencial terrorismo; crítica política como risco à segurança nacional. A linguagem faz o trabalho antes da lei.

É aqui que se percebe a verdadeira eficácia de Miller. Ele não precisa de suspender direitos — basta tornar ambígua a fronteira entre o legítimo e o suspeito. Quando essa fronteira se esbate, o efeito disciplinador instala-se. Outros ativistas observam. Jornalistas tomam nota. Instituições locais aprendem a antecipar o que é esperado delas.

Este é um ponto crucial para compreender o autoritarismo contemporâneo. Não se trata de repressão massiva, mas de exemplos cirúrgicos. Casos suficientemente visíveis para enviar um sinal, suficientemente complexos para evitar uma reação imediata. O custo de protestar sobe. O risco jurídico aumenta. A autocensura faz o resto.

O mais significativo é que este episódio encaixa perfeitamente na visão de mundo de Miller. Um mundo permanentemente ameaçado, onde a dissidência não é um elemento constitutivo da democracia, mas uma vulnerabilidade a explorar. A segurança deixa de ser uma função do Estado e passa a ser o seu argumento supremo.

Quando o Estado começa a testar os seus próprios limites em nome da proteção de figuras do poder, não está apenas a reagir a um contexto de polarização. Está a ensaiar um novo normal. Um normal onde a exceção deixa de ser exceção — e onde figuras como Stephen Miller não apenas beneficiam desse processo, mas o aceleram.

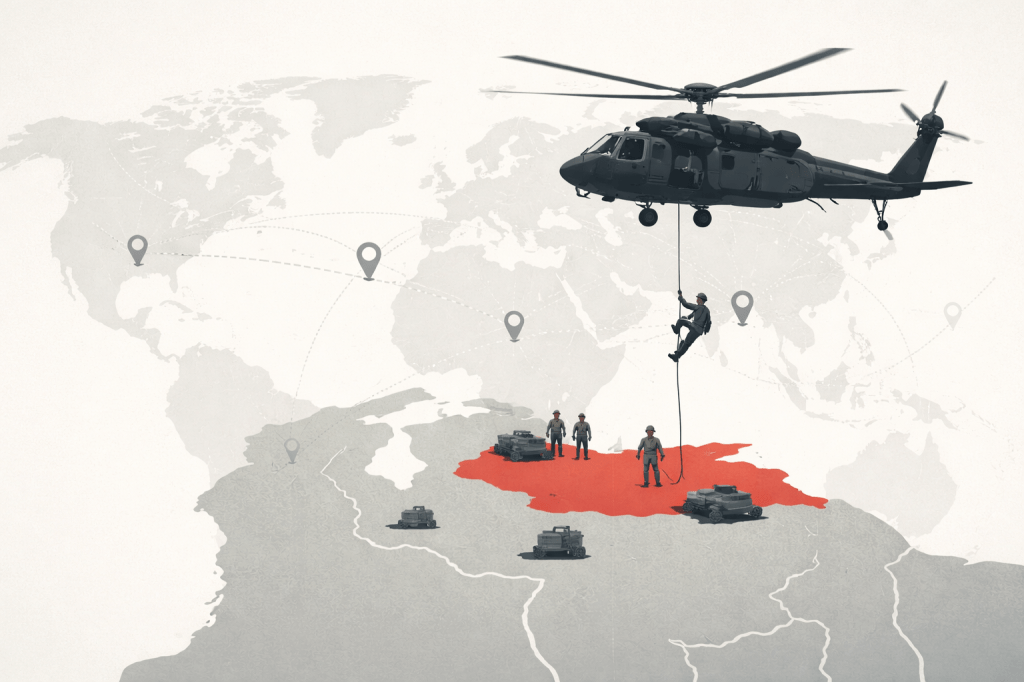

O mundo governado pela força

A entrada de Stephen Miller no centro da política externa americana não representa uma rutura com o seu percurso anterior. Representa a sua extensão lógica. A mesma visão que molda a imigração e a repressão interna passa agora a organizar a forma como os Estados Unidos se posicionam no mundo.

Quando Miller afirma, sem rodeios, que o mundo é governado pela força, não está a recorrer a uma hipérbole televisiva. Está a enunciar uma ontologia política. Para ele, normas internacionais, alianças multilaterais e compromissos diplomáticos não são pilares de estabilidade, mas ilusões confortáveis que escondem a verdadeira natureza das relações internacionais: hierarquia, coerção e dominação.

Nesta leitura, a política externa deixa de ser um espaço de mediação entre interesses divergentes e passa a ser um instrumento de imposição. Países aliados são avaliados em termos de utilidade imediata. Instituições como a NATO ou a ONU surgem como constrangimentos, não como ativos estratégicos. O direito internacional transforma-se num obstáculo a contornar, não numa referência a respeitar.

Os episódios envolvendo a Gronelândia e a Venezuela são particularmente reveladores. A ideia de anexar ou controlar territórios de aliados, ou de intervir militarmente para garantir acesso a recursos naturais, é apresentada não como exceção extrema, mas como opção legítima. A linguagem é deliberadamente crua. Não há esforço para disfarçar ambições com retórica humanitária ou democrática. A força é assumida como princípio organizador.

Importa sublinhar que isto não corresponde a um isolacionismo clássico. Miller não defende o recuo americano do mundo, mas a sua reconfiguração imperial. Os Estados Unidos não devem retirar-se — devem impor-se. A seletividade substitui o compromisso: envolvimento quando há ganhos claros, abandono quando os custos superam os benefícios.

Esta visão externa reforça, por espelhamento, a lógica interna. Um Estado que se vê como permanentemente ameaçado no exterior tende a justificar a compressão de direitos no interior. Um mundo descrito como hostil legitima um poder executivo fortalecido, pouco paciente com dissenso e avesso a limitações legais.

Ao projetar para fora a sua visão de conflito permanente, Miller fecha o círculo ideológico. A política externa deixa de ser um domínio separado e passa a funcionar como continuação da guerra cultural por outros meios. O inimigo muda de nome e de geografia, mas a lógica permanece intacta.

Neste quadro, o mais inquietante não é a brutalidade da linguagem, mas a sua coerência. Stephen Miller não improvisa uma política externa agressiva. Ele aplica ao mundo a mesma grelha mental que já aplicou às fronteiras, às instituições e à própria sociedade americana.

O método: inundar, contornar, sobreviver

Se a ideologia explica o que Stephen Miller quer, o método explica como consegue avançar apesar das resistências. E é aqui que o seu papel se torna verdadeiramente decisivo. Miller não é apenas um ideólogo convicto — é um operador burocrático altamente eficaz, que aprendeu a usar o próprio sistema contra si mesmo.

A primeira regra é simples: inundar. Em vez de uma grande rutura frontal, Miller privilegia uma sucessão rápida de decisões, decretos, anúncios e ameaças legais. A lógica é a da saturação. Tribunais, media, organizações civis e até a própria burocracia federal têm recursos limitados. Quando tudo acontece ao mesmo tempo, torna-se impossível reagir a tudo com igual intensidade. O excesso cria cansaço. O cansaço cria normalização.

A segunda regra é o contorno. Sempre que possível, Miller evita os mecanismos clássicos de escrutínio. Reduz a produção de registos escritos, trabalha através de intermediários, recorre a equipas jurídicas externas e mantém distância deliberada de estruturas como o Office of Legal Counsel. Não se trata de ignorar a lei, mas de escolher o terreno onde a lei é mais frágil, mais ambígua ou mais lenta.

Este método não procura vitórias jurídicas limpas. Procura tempo. Mesmo quando uma medida é bloqueada, o simples facto de ter sido implementada — ainda que temporariamente — produz efeitos reais: deportações realizadas, fundos congelados, programas interrompidos, comportamentos alterados. A reversão judicial chega sempre tarde demais para quem já sofreu as consequências.

A terceira regra é a sobrevivência política. Miller aprendeu cedo que, num sistema personalista como o de Trump, a lealdade vale mais do que a coerência momentânea. Nunca confronta o presidente em público. Ajusta-se taticamente quando necessário. Sacrifica aliados quando estes deixam de ser úteis. O objetivo não é ter razão em cada batalha, mas permanecer no centro do poder.

Fora do governo, o método mantém-se. A criação de uma máquina jurídica e mediática paralela permite-lhe pressionar a partir de fora, preparar o regresso e moldar o terreno político antes mesmo de voltar a ocupar cargos formais. A fronteira entre Estado, partido e sociedade civil torna-se deliberadamente difusa.

Este é talvez o traço mais subestimado de Stephen Miller: a sua paciência estratégica. Enquanto outros capitalizam a notoriedade imediata, ele constrói infraestruturas. Enquanto o debate público se fixa em polémicas diárias, ele consolida precedentes. O poder, para Miller, não é um momento — é um processo.

É por isso que a sua influência resiste às mudanças de ciclo, às derrotas temporárias e até ao desgaste do próprio Trump. O método não depende do carisma. Depende da repetição, da ambiguidade e da erosão lenta das barreiras institucionais.

Quando se olha para o conjunto, torna-se claro que o maior perigo não reside numa medida específica, mas na rotina que o método instala. Uma rotina onde a exceção é constante, o escrutínio é tratado como entrave e a sobrevivência do poder se torna o critério supremo da ação política.

Millerismo é mais coerente do que Trumpismo

Comparar Stephen Miller a Donald Trump é inevitável, mas insuficiente. A relação entre ambos não é de mera influência ou dependência. É uma relação funcional, em que cada um fornece ao outro aquilo que lhe falta. Trump oferece legitimidade eleitoral, instinto político e capacidade de mobilização emocional. Miller oferece coerência, continuidade e execução.

Trump é, por natureza, contraditório. Oscila entre posições, reage ao momento, negocia consigo próprio. Pode endurecer num dia e recuar no seguinte, tanto por cálculo como por cansaço. Miller, pelo contrário, é persistente. Mantém o rumo mesmo quando o ambiente político muda. Pressiona quando há recuos. Reaparece quando o tema parece esgotado. A sua visão do mundo não depende do ciclo noticioso.

É por isso que, em vários momentos, o impulso mais radical não parte de Trump, mas de Miller. Na imigração, sobretudo, o padrão repete-se: Trump hesita perante custos económicos ou eleitorais; Miller insiste, enquadra, dramatiza e empurra a decisão para o limite. Onde Trump vê uma negociação, Miller vê uma oportunidade perdida.

Esta diferença é fundamental para compreender o risco político que representa. Trump pode ser contido por tribunais, por eleições ou pelo seu próprio desinteresse. Miller não. Ele trabalha com horizontes longos. Aprende com derrotas. Ajusta o método sem abandonar o objetivo. O que hoje parece excessivo pode amanhã parecer apenas mais uma etapa.

Neste sentido, faz sentido falar de millerismo como algo distinto do trumpismo. Um corpo de ideias mais consistente, menos dependente do carisma pessoal e mais adaptável às engrenagens institucionais. Um projeto que sobrevive a Trump porque nunca dependeu inteiramente dele.

Isso não significa que Miller seja independente do presidente. Pelo contrário: a sua força reside precisamente na capacidade de se fundir com a vontade de Trump, de a antecipar e de a radicalizar sem nunca a desafiar frontalmente. A lealdade é absoluta, mas instrumental. Serve para preservar acesso, não para abdicar de ambição.

O paradoxo é este: ao tornar o trumpismo mais coerente, Miller torna-o também mais perigoso. Retira-lhe o caráter errático que permitia resistências pontuais e substitui-o por uma lógica de acumulação gradual. O caos deixa de ser um acidente. Passa a ser uma ferramenta.

Quando se olha para o conjunto, percebe-se que o verdadeiro legado de Trump pode não ser Trump. Pode ser a consolidação de um método político que outros, mais disciplinados e menos visíveis, poderão continuar a aplicar. Stephen Miller é, hoje, o exemplo mais acabado desse processo.

Conclusão: o autoritarismo sem tanques

O autoritarismo contemporâneo raramente chega de rompante. Não precisa de tanques nas ruas, de parlamentos dissolvidos ou de constituições rasgadas em direto. Chega de forma mais discreta, mais eficiente e, por isso mesmo, mais difícil de identificar enquanto ainda é reversível.

Stephen Miller encarna esse modelo.

Nada no seu percurso aponta para a rejeição explícita da democracia. Pelo contrário, ele opera dentro das suas formas, usando leis, cargos, procedimentos e linguagem institucional. O que muda não é o vocabulário, mas o conteúdo. Direitos tornam-se condicionais. Regras transformam-se em obstáculos. A exceção deixa de ser resposta a uma crise e passa a ser método de governação.

O perigo não está numa medida isolada, por mais dura que seja. Está na acumulação. Na repetição. Na normalização progressiva do que antes seria impensável. Cada passo, tomado isoladamente, pode ser explicado, justificado ou relativizado. O conjunto, porém, revela uma transformação profunda da relação entre o Estado, o cidadão e a lei.

Miller não precisa de destruir instituições. Basta-lhe habituá-las a funcionar de outra maneira. Um pouco menos de escrutínio aqui. Um pouco mais de força ali. Um desvio legal temporário que se prolonga. Um precedente criado “em nome da segurança”. Com o tempo, o sistema adapta-se. E quando se adapta, já não regressa facilmente ao ponto de partida.

É por isso que o foco exclusivo em Donald Trump é insuficiente. Trump pode sair de cena, perder eleições ou simplesmente cansar-se. O método que figuras como Stephen Miller ajudaram a consolidar não desaparece com a mesma facilidade. Fica. Aprende. Espera.

O autoritarismo moderno não se anuncia como tal. Apresenta-se como eficiência, ordem, realismo. Mantém as palavras da democracia enquanto esvazia o seu sentido. E é precisamente por isso que exige vigilância não apenas sobre os líderes visíveis, mas sobre os engenheiros silenciosos do poder.

Stephen Miller não quer destruir a democracia americana. Quer torná-la irreconhecível — preservando-lhe o nome, mas alterando-lhe a substância. É nesse terreno, mais do que no espetáculo diário da política, que se decide o futuro.

Referências